小儿推拿调脾胃的同时调肝,效果更好

大家都知道,孩子的生理特点是“三不足两有余”。其中,“三不足”指的是脾常不足、肺常不足、肾常不足;“两有余”指的是心常有余、肝常有余。

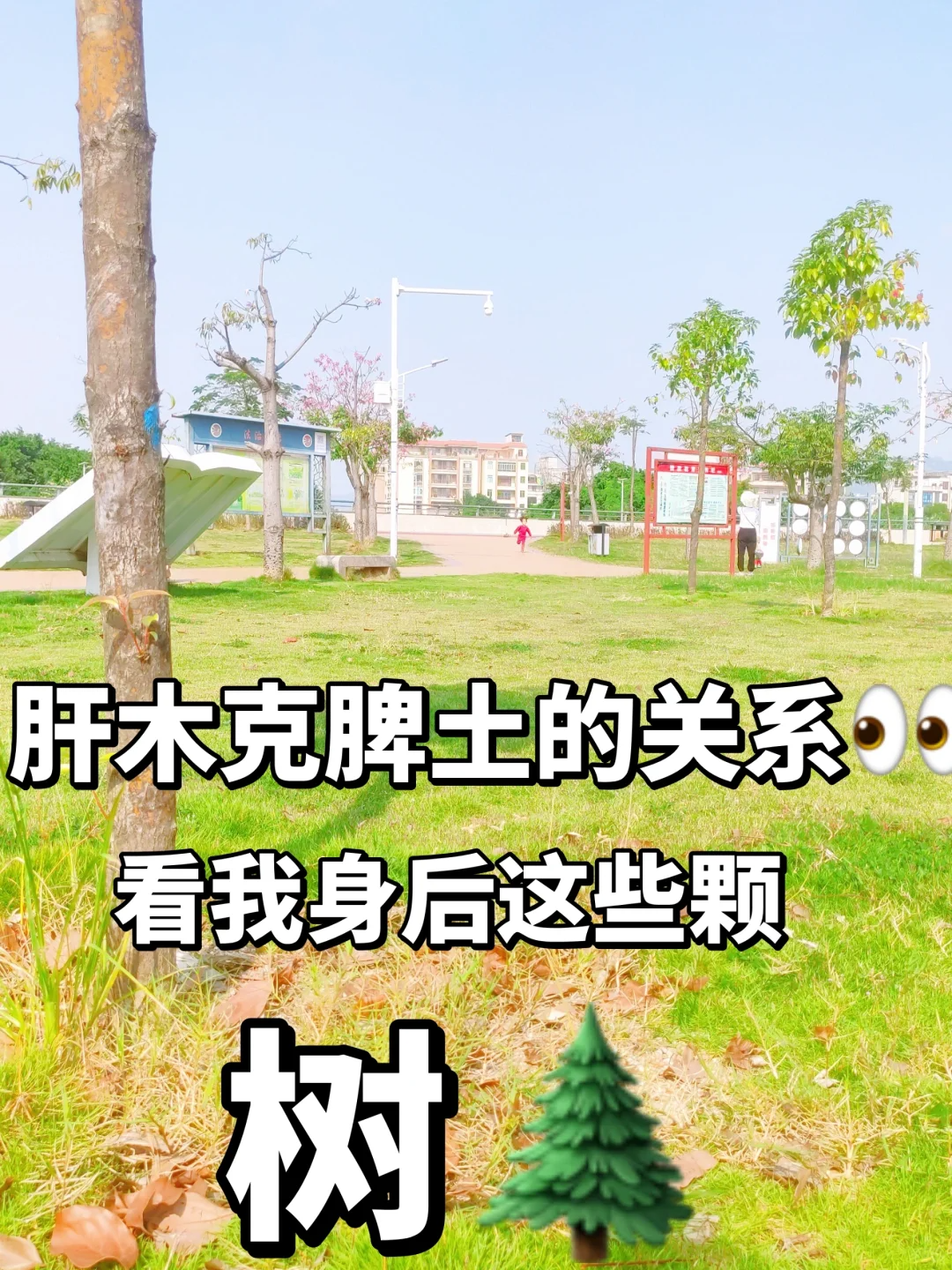

其中,“肝常有余”并不是说孩子的肝功能比成年人更强更完善,而是指孩子相对成年人而言,肝气更为旺盛,更容易出现肝气过亢的情况。肝属木,脾属土,木能克土。肝气过亢就会克制脾土,导致脾胃受制,就会出现脾胃不和的情况。

这就好比树木太过繁茂,树根疯狂生长,把周围的土地都给占满了,土地上的其他植物就无法获得足够的养分和空间来生长。肝木过亢,就会过度克制脾土,导致脾胃无法正常工作,运化吸收能力降低,孩子就会出现胃口差、吃得少、不长个、爱生病等问题。

另外,肝主疏泄,调畅气机。肝气不舒,则气机不畅,气血失调,脏腑功能也会受到影响。脾胃作为气血生化之源,依赖于肝气的正常疏泄。如果肝气郁结,气机不畅,脾胃也会跟着受影响,出现运化失常的情况。

有些家长很是发愁——健脾补脾不知道做了多少了,孩子仍然是胃口小、吃得少、比同龄孩子瘦小不说,还特别容易发脾气。就像一位家长说:“补脾经、运板门,健脾助运的手法每天都做不下500遍,孩子情况却没有什么改善。这是怎么回事呢?”

其实,家长很容易忽视一个脏腑在脾胃调和中的作用——那就是肝。而脾胃不和的孩子,十有八九肝也在作乱。今天我们就来详细讲讲,如何通过“调肝”来让孩子的脾胃变好。

现在的孩子肝气过亢、疏泄不畅的情况特别多的。一方面孩子所受到的压力变大,1个孩子、全家管教,平时学习竞争压力大;另一方面油腻辛辣、高糖高脂高蛋白的进食,让身体过于湿热容易引发肝火。

但是一说到脾胃调理,很多家长先想到的是健脾胃、消积食,往往忽视了肝的影响。这也是为什么很多孩子调脾胃调了很长时间,仍不见效果的原因。

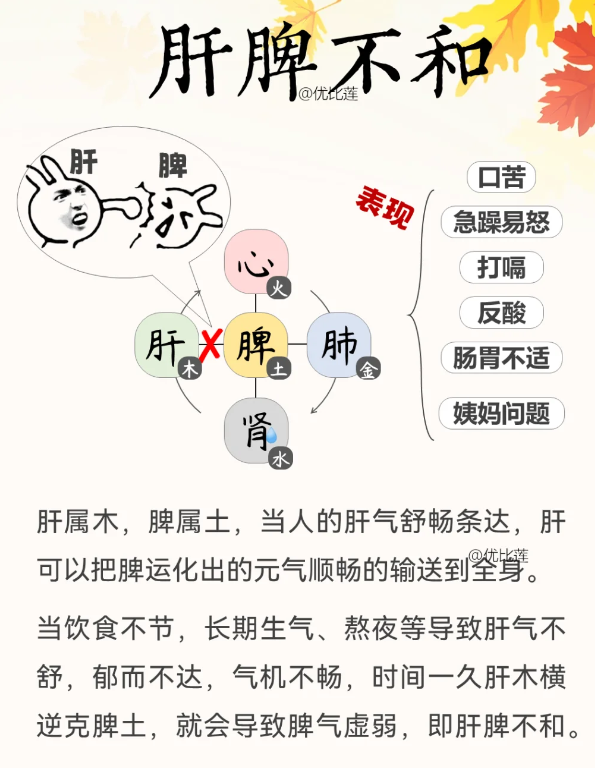

那么,怎样判断孩子存在肝脾不和的问题呢?

首先,孩子肯定是胃口差、挑食偏食的。肝气疏泄不畅,就容易犯胃,气机上逆,孩子稍微多吃一点肚子就胀胀的,有时还会干呕、反酸水。这样的孩子一般长得瘦小、不长个。

其次,孩子还容易情绪不好、爱发脾气。肝主怒,肝气过旺的孩子平时很急躁、易发火。肝气疏泄不畅造成肝郁,又容易闷闷不乐、爱哭泣。

还有重要的一点,肝脾不调的孩子脸色很差,肝旺的容易面赤,肝郁的容易面青。肝主青色,肝疏泄不畅的孩子,脸色看起来发黄、没有光泽,易有眼袋,山根鼻子部位还会发青。

调和肝脾胃,其实是不难的,只要我们在健脾的基础上,再加上柔肝养肝的方法。有时候,只需增加1个简单的推拿手法,就可以解决肝、脾、胃不和的问题。

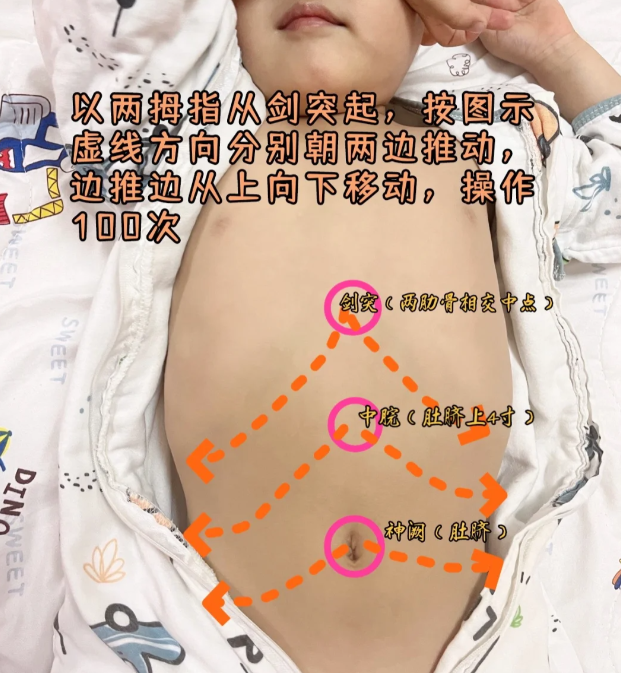

在这里,我推荐一个有效手法——分推腹阴阳。

分推腹阴阳,顾名思义,就是用手掌或手指从孩子剑突下向腹部两侧分推。这个手法能同时刺激到孩子腹部的多个穴位和经络,起到调和肝脾胃的作用。

具体操作:

1、让孩子平躺下来,放松身体。家长面对孩子,从腹部剑突下沿着肋弓方向朝两侧分推,边推边从上往下移动,直达脐平面。注意分推的方向从上至下,从沿着肋弓方向逐渐至水平方向。

2、从上至下为一遍,一般操作10遍。

3、力度要适中,以孩子不感到疼痛为宜。推的时候要保持速度均匀、节奏一致。

这个手法为什么能调和肝脾胃呢?

手法作用于腹部中焦,覆盖了中脘、神阙等重要穴位,以及肝经和脾经在腹部的循行区域。

中脘穴是胃的募穴,也是六腑之会,有健脾和胃、消食导滞的作用;分推的过程中,同时刺激到肝经和脾经,起到疏肝理气、健脾和胃的作用。

所以,分推腹阴阳这个手法,虽然看起来简单,但作用却非常全面。它不仅能调和肝脾胃,还能促进孩子的生长发育,提高孩子的免疫力。家长每天都可以给孩子做一做,能起到很好的保健作用。

分推腹阴阳看似简单,但操作时一定要注意1个重点——那就是手法要柔和。忽视了这一点,做了等于白做。为什么呢?

我们做分推腹阴阳,是要起到“调和”的作用的。从小儿推拿八法的专业角度而言,属于“和”法的应用。“和法”最重要的目的在于“和”,是一种轻柔的、从容和缓的治法,来达到“调和”的作用,所以手法一定不要太快太急太重。

饮食调养:适当吃点酸

酸味入肝,能收敛肝气。肝脾不和的孩子,饮食上可以吃点酸,尤其在肝气犯胃,造成食物积滞、胃胀的时候,比如山楂、柠檬、佛手。

而对于明显肝火过旺、面红目赤、口苦口干、有口气、急躁易怒、胃强脾弱的孩子,饮食上可以采取补土抑木、疏肝健脾的原则,多做皮蛋瘦肉粥、山药枸杞粥、菊花粳米粥等温润粥方。

日常顾护:注意情绪,保证睡眠

情绪的好坏对肝气的影响非常大。所以,家长平时一定要注意孩子的情绪变化,尽量避免打骂、责备孩子,多给孩子一些鼓励和关爱。

另外,保证充足的睡眠也是养肝的重要方法。人卧则血归于肝。晚上11点到凌晨3点是肝经当令的时间,也是养肝血的最佳时间。所以,家长一定要让孩子在这个时间段内进入深度睡眠状态,这样才能更好地养护肝脏。

最后,希望所有的孩子都能健康成长,拥有一个好脾胃、好身体!