小小板门穴,功效可多了

板门穴是小儿推拿中常用的穴位,主要针对脾胃功能异常引发的消化问题。 除此以外板门穴还有哪些妙用呢? 下面就向大家具体介绍一下板门穴:

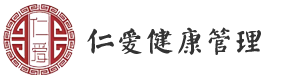

定位

板门穴位于手掌大鱼际 平面的中央(拇指根部隆起肌肉的中点)。 《幼科推拿秘书》(清代·骆如龙)中明确板门穴位于“大指下,高骨处”(大鱼际隆起处),并提出“揉版门”手法可“消腹胀、止呕吐、通上下之气”。

运板门

手法:拇指指腹轻柔按压或画圈揉动,力度适中。

作用:健脾和胃、消食化滞,缓解乳食停积、食欲不振、腹泻、呕吐等。

配合手法:常与推脾经、运八卦等结合使用。

适用症状及搭配手法

(1)消化不良或积食 症状:腹胀如鼓、食欲差、口气酸臭、舌苔厚腻。 处理:按揉板门 + 补脾经 (拇指桡侧由尖向根推)、按揉足三里(外膝眼下3寸)、顺时针摩腹(促进肠道蠕动)。

(2)便秘或排便困难 症状:大便干结、排便费力、哭闹不安。 处理:按揉板门 + 顺时针摩腹、推下七节骨(腰骶部向下推至尾骨)。 古籍记载: 明代《万育仙书》提到:“揉版门配推脾土(脾经)、运八卦,可治小儿乳食不化、腹胀如鼓。” 清代《保赤推拿法》强调:“若小儿便秘,揉版门兼推大肠、下推七节骨,可通腑气。”

其他妙用

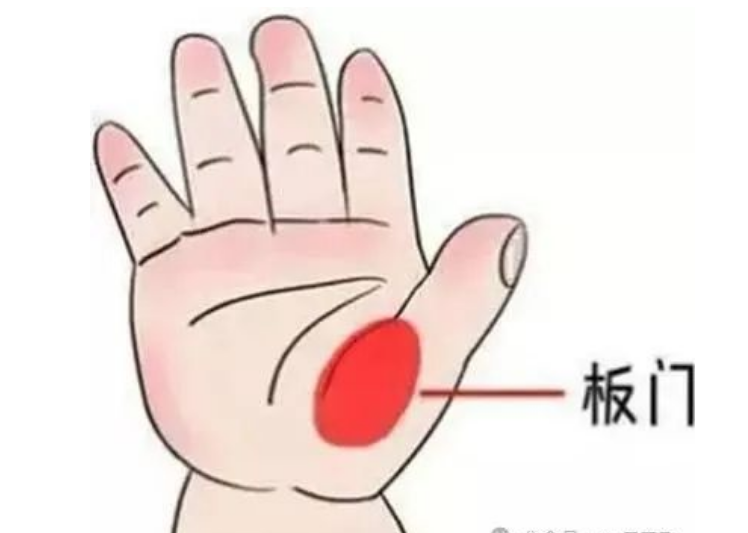

板门推向横纹(拇指根→腕横纹):止泻,适用于脾胃失调引起的腹泻。

注意事项

方向与力度:推拿方向需严格区分(止泻与止呕相反),力度轻柔以免损伤皮肤。

禁忌:严重呕吐/腹泻、发热或脱水时需及时就医,推拿仅作辅助。

适用年龄:常用于婴幼儿,新生儿操作需更轻柔,建议在专业指导下进行。

时间与频率:每次操作4~5分钟,每日1~2次,空腹或饭后1小时为宜。

特殊应用

板门穴在古文献中还有着一些特殊应用:

1. 治疗“马脾风 ”(急性喉炎)

《幼科铁镜》 记载:“马脾风症,痰壅气急,揉版门、掐精宁、威灵(穴),可开闭降逆。”显示板门穴在古代还用于急症救治。

2. 调理“疳积 ”(营养不良)

《推拿仙术》提出:“疳积羸瘦,揉版门以消积滞,兼补脾经、摩腹,可健脾胃、生肌肉。”

3. 退热与安神

《小儿推拿秘诀》提到,板门穴配合清天河水、退六腑等手法,可用于小儿发热、夜啼等症,体现其“调气清热”的延伸应用。

总结

板门穴是调理小儿消化问题的关键穴位,通过揉按或定向推拿,可有效缓解积食、腹胀、呕吐、腹泻及便秘。结合其他手法(如摩腹、补脾经)能增强疗效,但需注意操作细节,必要时寻求专业指导。 古代文献中,板门穴的运用以调理脾胃为核心,涵盖吐、泻、积、热等多种病症,不仅现代小儿推拿提供了经典依据,也体现了中医“辨证施术”的智慧。