补气血是有顺序的,可惜知道的人太少了

99

2025-04-08

老祖宗在《黄帝内经》里早把规矩写明白了“气血失和,百病乃变化而生。”这说明气血充足,能够帮助我们抵御各种疾病。

其实,补气血是有顺序的,如果步骤不对,努力白费!

现代人久坐不动、爱喝冰饮、情绪压抑,十有八九体内有淤。化淤不是破,而是通,让气血流动起来,新血才能生。

可以适量食用山楂,它具有活血化瘀的功效,每天取5-6颗山楂干,煮15-20分钟即可。

此外,玫瑰花也能疏肝理气、活血化瘀,每天可用3-5朵玫瑰花泡水饮用。

日常养成泡脚的习惯,在泡脚水中可以加入艾叶、红花等活血化瘀的中药材。

邻居张姐曾是典型的“虚不受补”,脸色蜡黄、说话有气无力,后来跟老中医学了一招:每天早上喝四神粥(茯苓、莲子、芡实、山药各15克),晚上吃完饭揉肚子。 三个月后再看,脸上透着粉润,说话嗓门都大了。

《黄帝内经》中提到“脾胃为后天之本,气血生化之源。” 健脾胃说白了就是给身体“打地基”。

记住两个原则: 1.少吃伤脾的东西(冰饮、甜腻、油炸); 2.多做养脾的事儿(每天按摩足三里,饭后散步30分钟)。

此外,八段锦、太极拳等传统运动也有助于调理脾胃。

《黄帝内经》讲“脾主运化”,脾胃好了,吃进去的五谷杂粮才能变成气血,不然吃再多补品都是浪费。

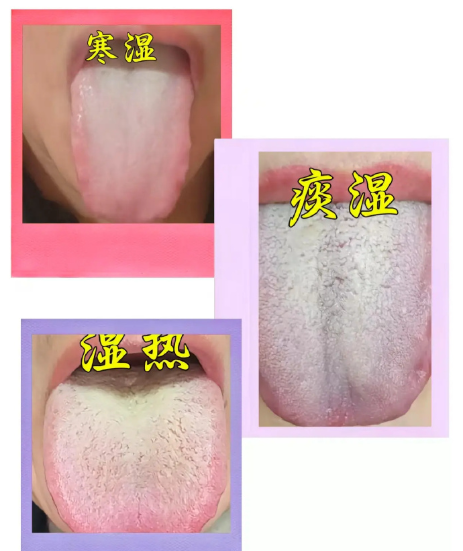

头发和脸爱出油,舌苔厚腻,大便黏,肚子松软像棉花。这时候光补气血没用,得先祛湿气。

祛湿不用花大钱,记住“两多两少”: 1.多吃健脾利湿的食物(红豆、茯苓、炒白扁豆); 2.多晒太阳、多运动(出汗是最好的祛湿药); 3.少吃生冷、甜腻、油腻食物(加重脾胃负担,导致湿气内生); 4.少待在潮湿环境(雨天少出门,洗完头发及时吹干)。

《黄帝内经》说“气为血之帅,血为气之母”,气血双补才是王道。但补的时候要记住:别贪多、别求快,平和的补法最养人。

比如: 1.血虚的人可以吃点黑芝麻、桑葚; 2.气虚的人适合喝小米粥、吃山药; 3.气血两虚的人,试试当归黄芪炖鸡汤。

补气血就像养花,先松土(化淤),再施肥(健脾),除杂草(祛湿),最后浇水(补气血),花儿自然开得娇艳。

其实,补气血教会我们,要学会好好对待自己。就像《黄帝内经》说的:“知其要者,一言而终。”

这个“要”,就是懂得身体的顺序和节奏,不急躁、不苛责,用吃饭睡觉的平常心,把日子过成最好的养生。

其实,补气血是有顺序的,如果步骤不对,努力白费!

01 先化淤

为啥先化淤?通则不痛,畅则生新!

《黄帝内经》讲得清楚:“人之血气精神者,所以奉生而周于性命者也。”现代人久坐不动、爱喝冰饮、情绪压抑,十有八九体内有淤。化淤不是破,而是通,让气血流动起来,新血才能生。

可以适量食用山楂,它具有活血化瘀的功效,每天取5-6颗山楂干,煮15-20分钟即可。

此外,玫瑰花也能疏肝理气、活血化瘀,每天可用3-5朵玫瑰花泡水饮用。

日常养成泡脚的习惯,在泡脚水中可以加入艾叶、红花等活血化瘀的中药材。

02 健脾胃

邻居张姐曾是典型的“虚不受补”,脸色蜡黄、说话有气无力,后来跟老中医学了一招:每天早上喝四神粥(茯苓、莲子、芡实、山药各15克),晚上吃完饭揉肚子。 三个月后再看,脸上透着粉润,说话嗓门都大了。

《黄帝内经》中提到“脾胃为后天之本,气血生化之源。” 健脾胃说白了就是给身体“打地基”。

记住两个原则: 1.少吃伤脾的东西(冰饮、甜腻、油炸); 2.多做养脾的事儿(每天按摩足三里,饭后散步30分钟)。

此外,八段锦、太极拳等传统运动也有助于调理脾胃。

《黄帝内经》讲“脾主运化”,脾胃好了,吃进去的五谷杂粮才能变成气血,不然吃再多补品都是浪费。

03 祛湿气

头发和脸爱出油,舌苔厚腻,大便黏,肚子松软像棉花。这时候光补气血没用,得先祛湿气。

祛湿不用花大钱,记住“两多两少”: 1.多吃健脾利湿的食物(红豆、茯苓、炒白扁豆); 2.多晒太阳、多运动(出汗是最好的祛湿药); 3.少吃生冷、甜腻、油腻食物(加重脾胃负担,导致湿气内生); 4.少待在潮湿环境(雨天少出门,洗完头发及时吹干)。

04 补气血

《黄帝内经》说“气为血之帅,血为气之母”,气血双补才是王道。但补的时候要记住:别贪多、别求快,平和的补法最养人。

比如: 1.血虚的人可以吃点黑芝麻、桑葚; 2.气虚的人适合喝小米粥、吃山药; 3.气血两虚的人,试试当归黄芪炖鸡汤。

补气血就像养花,先松土(化淤),再施肥(健脾),除杂草(祛湿),最后浇水(补气血),花儿自然开得娇艳。

其实,补气血教会我们,要学会好好对待自己。就像《黄帝内经》说的:“知其要者,一言而终。”

这个“要”,就是懂得身体的顺序和节奏,不急躁、不苛责,用吃饭睡觉的平常心,把日子过成最好的养生。